영화MOVIE

영화평론가 비평

영화에 대한 전문적 식견과 통찰력, 다양한 관점이 돋보이는 '영화평론가' 차별화된 평론을 만나는 공간입니다.

감독과 영화에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 한 논리적인 평론글로 여러분을 새로운 영화 세상으로 안내합니다.

- 영화 <너를 줍다>가 던지는 질문과 고민, 과연 어디까지일까?2023-11-17

-

영화 <너를 줍다>가 던지는 질문과 고민, 과연 어디까지일까?

송영애(한국영화평론가협회)

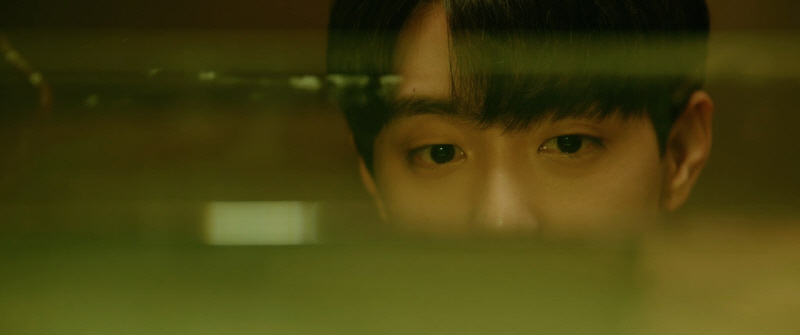

지난 11월 8일에 개봉한 심혜정 감독의 영화 <너를 줍다>는 인간관계에 관해 여러 질문을 던진다. 그래서 영화를 보는 내내 새삼 고민에 빠지게 된다. 그 질문과 고민에 대해 살펴보고 싶다.

시작은 아파트 그리고 쓰레기

영화는 아파트의 밤 풍경에서 시작한다. 하나둘 불이 들어온, 오래된 아파트가 어둡게 서 있다. 한쪽 쓰레기장에서 지수(김재경)가 쓰레기봉투를 뒤지고 있다. 잘못 버린 자신의 쓰레기봉투를 찾는 걸까?

지수는 쓰레기장에서 골라온 봉투를 욕실에서 푼다. 그리고 물건들을 가지런히 펼치고, 사진도 찍는다. 마치 과학수사대가 증거라도 찾는 모양새다. 장갑까지 낀 지수의 표정이 진지하다. 지수는 그렇게 아파트 주민들에 대해 알아가고 있었다.

출퇴근길에 지나가는 주민을 보며 ‘수면 부족 상태 직장 맘’, ‘혼자 사는 남자, 건강 악화’ 등의 키워드를 속으로 되뇐다. 자막도 그들에 따라붙는다. 그러나 여기까지이다. 지수는 그들에게 인사를 건네지는 않는다. 서로 눈도 마주치지 않는다.

또 다른 시작은 ‘아 짜증 나!’ 그리고 배송 요청 사항

이 영화의 첫 대사는 ‘아 짜증나!’이다. 지수의 직장 동료가 진상 고객의 항의 전화를 받다가 던지는 말이다. 지수는 그 전화를 이어받아 능숙하게 대처한다. 배송된 제품이 변질되어 반품하겠다는 요청인데, 지수는 이 고객의 퇴근 시간이 늦은 것 같다. 배송 요청 사항에 저녁 배송으로 적어주면 된다고 동료에게 팁을 전수한다.

밀키트 업체에서 근무하는 지수는 배송 요청 사항 정보를 참고해 고객에 대해서도 다 꿰고 있다. 예를 들어 매번 초인종을 누르지 말아 달라는 요청을 하던 고객이 그 요청을 적지 않은 경우, 알아서 추가해 적어준단다. 그래야 배송 기사가 누른 초인종에 아기가 깨는 일이 없을 거라 짐작한다.

제품 사진을 고를 때에도, 고객의 오해 소지를 낮춰 반품 요청을 줄이는 노하우를 확실하게 활용한다. 그래야 짜증 유발 항의 전화도 줄어들 것이다. 지수는 집에서도 직장에서도 다양한 방식으로 사람들의 정보를 파악하며 이해하고 있는 듯한데, 그렇다고 주변 사람들과 활발하게 소통하며 사는 건 아니다. 그녀는 늘 혼자다.

용기의 출처

지수는 자신의 엄마, 재우의 전 여자 친구 등 지수의 집으로 쳐들어온 무례한 이들에겐 제대로 말도 못 한다. 분리수거로 비난 받을 때도 부녀회 임원들 앞에서 별 말을 못했다. 무례하게 침해받은 생활에 대해 제대로 대응하지 못 했다.

그런 지수가 깔끔하게 쓰레기를 통해 호감을 느낀 재우(현우)에게 다가가기 위해 애쓰기 시작한다. 이미 엘리베이터에서, 집 앞 복도 등에서 재우를 만난 적이 있지만, 그땐 “이사 오셨나 봐요.”라며 옆집 이웃에게 건네는 인사조차 하지 못했다.

지수는 재우의 단골 바에도 가고, 주말 루틴인 영화관도 간다. 그렇게 우연을 가장해 재우를 만나고, 재우는 지수를 알아보고 인사해 온다. 그녀에게 용기를 준 건 그에 대한 정보였다. 그리고 그 정보의 출처는 그가 버린 쓰레기였다.

어디까지 배려이고, 어디부터 침해일까?

사실 지수는 아슬아슬 선 타기 중이다. 버려진 쓰레기이니 절도는 아니겠지만, 그걸 통해 누군가의 사생활, 개인정보를 알아내고 있다. 고객 개인정보 역시 활용 범위가 한정적이어야 한다. 범죄에 활용하고 있는 것은 아니지만, 일종의 ‘엿보기’는 과연 괜찮은 걸까?

우리는 사람을 알아가는 방법은 많다. 멀리서 몰래 지켜볼 수도 있고, 지인에게 물을 수도 있다. 그리고 SNS 계정을 볼 수도 있다. 그렇게 우린 다른 이들을 지켜보고, 짐작한다. 물론 직접 물어보며 대화할 수도 있다. 그렇게 서로 알아가고, 이해하고 배려한다. 때론 오지랖이 되기도 한다. 어디까지 괜찮은 걸까? 어디까지 배려이고, 어디부터 침해일까?

배려와 침해의 경계는 그때그때 다를 것이다. 사람에 따라, 관계에 따라, 이해하고, 설득하며 각기 다르게 정해진다. 다만 그 경계를 정해가는 과정을 어려워하는 사람들이 많은 것 같다. 다양한 소통의 방식이 공존하는 세상에서 그 다양함을 누리지 못하는 경우도 많다.

지수와 재우가 주고받는 말, 글, 행동 등을 지켜보며, 인간관계에 대해 참 여러 생각을 하게 된다. 쉽게 마음에 맞는 사람을 주울 수 있으면 얼마나 좋을까? 싶다가도, 의미 있는 걸 우연히 줍는 게 매우 어려운 일이란 생각도 든다.

영화는 한동안 그녀의 시선에서 진행되지만, 마지막쯤엔 그의 시선에서 진행된다. 그런데 그들이 모습이 모두 익숙하다. 우리는 지켜보기도, 지켜봄을 당하기도 하면서 살고 있으니 말이다. 새삼 우리가 함께 살아가는 방식에 대해 생각하게 하는 영화 <너를 줍다>이다.

- 다음글 이상한 사람들의 지극히 평범한 세계, <괴인>

- 이전글 시네마의 마법을 되찾을 수 있을까, <플라워 킬링 문>