영화MOVIE

- 분명, 우리는 응원받고 있다. 앞으로도 그럴 것이다. - 다큐 <마녀들의 카니발>2024-10-22

-

분명, 우리는 응원받고 있다. 앞으로도 그럴 것이다. – 다큐 <마녀들의 카니발>

송아름(영화평론가)

누군가 그들의 이야기를 궁금해한다는 말에 바로 연락해야 할 이를 떠올렸고, 몇몇 사람을 거치자 모임이 조직됐다. ‘조직화의 귀재’들이 보인 행동력, 이는 아마도 실천의 순서가 몸에 밴 결과일 것이다. 이렇게 해야 힘든 일을 겪는 이들이 함께 할 수 있고, 잠시 어디론가 흩어진다 해도 돌아올 곳이 있다는 것을 알 수 있고, 그래야 고립에서 벗어날 수 있다는 체득. 부산에서 여성운동을 했던 이들이 시대와 세대를 거쳐 얻어낸 결실은 <마녀들의 카니발>의 시작을 알렸다. 1980년대 노동 환경 속에서 임금차별과 성희롱 등으로 힘들었던 여성 노동자들의 모임, 여성 장애인을 위한 보호 시설조차 없던 때에 그 필요성을 역설했던 이들의 외침, 완월동의 성 노동자들이 현실과 생존에 대한 투쟁, 대학 내 여성운동의 연결과 활성화, 그리고 여성 청소년들의 폭력에 대한 분투 등은 모두 혼자일지도 모른다는 불안을 함께하는 것으로 잠재우며 부산 곳곳에서 목소리를 높이고 있었다.

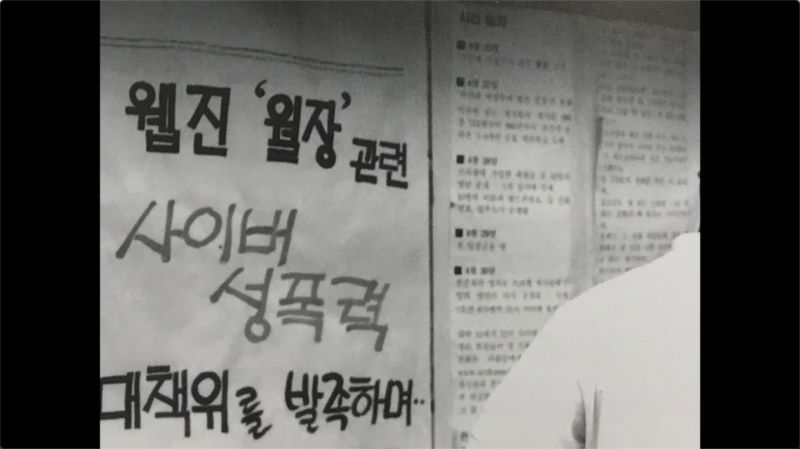

‘1987년의 민주화’. 모든 억압이 붕괴된 듯, 그래서 모든 문제가 해결된 듯 착각하게 만들었던 이 무적의 수식어는 이 와중에도 견고하기만 한 구조적 억압에 놓인 이들을 챙기지 못한 채 지금에 이르렀다. <마녀들의 카니발>은 여성운동이 민주화 혹은 사회운동의 한 부분으로서가 아닌 주인공이 되어야 한다는 인식을 앞세운 변방의 목소리를 순서대로 담아가며 지금에 이르는 길을 설명한다. 주목해야 할 것은 시기도 다르고 전면에 내세운 문제들, 그러니까 여성 노동, 여성 장애인, 성 노동의 문제, 성폭력을 포함한 차별의 문제와 같이 각기 초점을 맞춘 곳은 달랐지만 여성운동 활동가들은 비슷한 문제에 봉착했었다는 점이다. 먼저 그들은 목소리를 내는 것 자체에 대한 자기 의심과 이로 인해 고립될지도 모른다는 공포와 마주해야 했다. 이 정도의 피해가 공식적으로 이야기할 만한 것인가, 혹시 별것 아닌 일로 가해자의 삶을 망치는 것은 아닐까, 내 안의 이론이 명확히 정립되지 않은 상황에서 내가 목소리를 낼 수 있을까와 같은 의심과 이것이 곧 유난으로 왜곡되었을 때의 후폭풍은 늘 두려움을 끌어들였다.

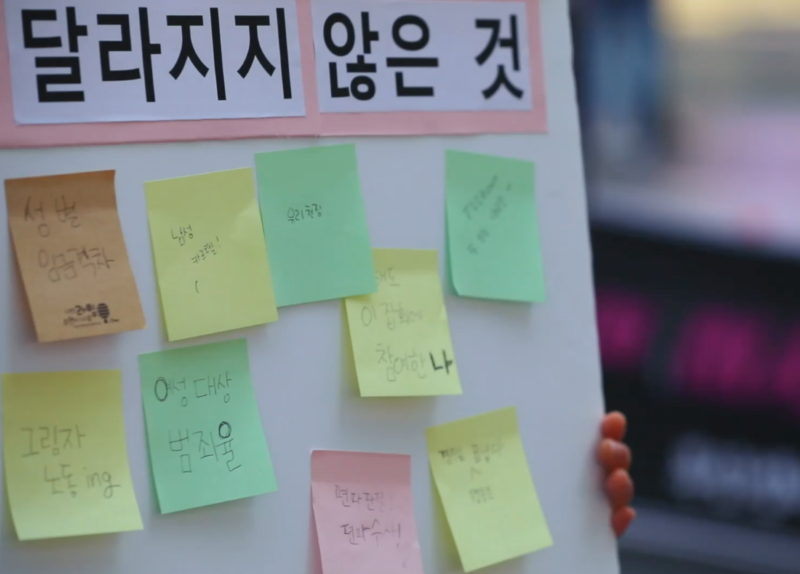

무엇보다 이렇게 해도 변하지 않을 것이라는 무기력은 여성운동을 하는 이들을 가장 지치게 하는 것이었다. 마치 공기와 싸우고 있는 듯 도무지 무엇과 겨루는지를 알 수 없고 그 귀결이 어떻게 이루어질지 모른다는 불안은 지금 감당해야 하는 많은 것들의 가치를 되묻게 했다. 그러나, 그럼에도 불구하고 이 두 가지 공포를 등에 업고 나아갈 수 있던 것은 조금씩 숫자를 더해가며 ‘나도’를 외치는 사람들 때문이었다. 나도 그것이 불편했고, 나도 그것이 바뀌었으면 좋겠고, 나도 저렇게 멋진 일을 하는 이들과 함께하고 싶다는 어쩌면 너무나 소박한 열망, 그것은 곧 어딘가를 누군가를 바꿀 힘이 되어 모이고 있었다. 비슷한 생각을 가진 너와 내가 서로의 생각이 옳다고 말해주며 모였고 책을 냈고 시위를 했고 잘못된 것을 바로 잡았다. 서로를 보듬어가는 전진은 여성운동이 어떻게 이루어지고 있는지를 그대로 보여주었다. <마녀들의 카니발> 속 활기는 이론 투쟁이라는 이름으로 많은 것을 소거했던 방식이 얼마나 낡고 닳고 후진 것이었는지를 보여주면서 또 다른 투쟁의 가능성을 열어 냈다.

<마녀들의 카니발>은 여성운동이 얼마나 유구하게 이어질 수 있을지를 천천히 증명해 보이는 과정 그 자체이다. 이들 사이 어디에서도 조직의 논리가 사람을 앞선다거나 당위가 상처를 덮어 버리는 경우는 없다. 서로가 힘들다는 것을 알고 있는 언니와 동생들이 모였기에 그들이 어떤 길을 걸어왔고 걸어갈지를 너무 잘 아는 탓일 테다. 나와는 다른 방식의 운동이 있다는 것을 백안시하기보다 이제 다음 세대의 방식으로 함께 하는 것, 그것은 오랫동안 변방에서 함께 해 온 이들이 자연스럽게 변화를 수용하는 방식이었을 것이다. 몫이 없는 자들의 배회를 막고 외로움을 함께 채우는 힘으로 다시 모일 중심을 잡고 또 기다리는 일은 늘 새로운 구성원을 받아들이는 일이었을테니까. ‘마녀’들은 변방에 있었지만, 더 이상 소모임이 아닌 ‘대모임’이라고 해보자던 농담처럼 그들의 운동은 서로를 보듬으며 오래 이어질 것이다(물론 오래 이어지지 않길 바란다, 이어지는 만큼 착취도 끊이지 않는다는 의미일테니. 그래도 이 행진을 끝낼 순간이 온다면 완벽한 ‘카니발’의 기치를 즐기기 위해 우리는 다시 모일 것이다!).

- 이전글 <산책하는 침략자> : 망각의 인류학

- 이전글 작아지던 뒷모습처럼 멀어지고 사라질 - <장손>