영화MOVIE

영화평론가 비평

영화에 대한 전문적 식견과 통찰력, 다양한 관점이 돋보이는

'영화평론가' 차별화된 평론을 만나는 공간입니다.

감독과 영화에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 한 객관적이고 논리적인 평론글은

여러분을 새로운 영화 세상으로 안내할 것입니다.

매월 개봉하는 대중영화와 한국독립영화를 바탕으로 게시되며,

영화글을 통해 들여다본 새로운 영화세상으로 떠나보세요!

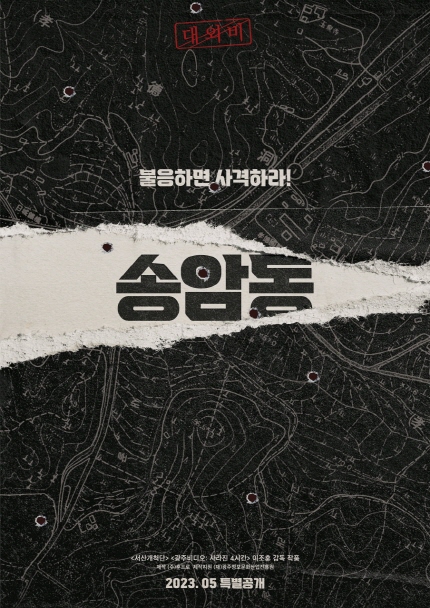

- 기억으로 남은 이들, <송암동>2024-06-03

-

기억으로 남은 이들, <송암동>

강선형 한국영화평론가협회

소설가 한강은 『소년이 온다』가 어린 시절 보았던 광주 사진첩으로부터 시작되었다고 말한 바 있다. 광주 사진첩에는 참혹한 시신들의 사진이 담고 있는 폭력성과, 총상자들에게 헌혈을 하기 위해 끝없이 서 있는 사람들의 모습이 함께 담겨 있었다. 그 양립할 수 없을 것 같은 수수께끼가 『소년이 온다』를 세상에 내놓았다. 한강은 그 광주 사진첩이 증언하는 것, 그리고 그 참혹한 상흔으로도 증언할 수 없는 실종자들의 목소리를 소설에 새겼다. 5.18을 증언한다는 것은 그렇게 결코 증언할 수 없는 목소리에까지 가닿는 일이다. 그것은 단순한 허구적 상상력도 아니지만, 실상을 있는 그대로 묘사하는 것도 아니다. 그것은 더 이상 증언할 수 없는, 기억으로만 남은 이들을 찾아다니는 일이다.

2018년 영화 <김군>은 그렇게 사진으로 남은 이를 찾아다니는 영화였다. 지만원이 광주로 온 북한군 ‘광수’라면서 지목한 신원미상의 사진이 실제로 누구인지 밝혀보고자 한 것이다. 그러한 과정에서 <김군>은 지만원이 지목한 무수한 ‘광수들’이 실제 시민군이었다는 것을 확인한다. 그리고 지만원이 ‘광수’라고 주장한다고 해서 아니라는 것을 증명해야 하는 일 자체가 얼마나 어처구니없는 일인지 역시 드러낸다. 하지만 지만원이 ‘제1광수’라고 주장한 한 인물만큼은 끝내 만나지 못하는데, 그를 사람들이 ‘김군’이라고 불렀고, 넝마주이였던 것으로 추정된다는 것만 밝혀낼 수 있을 뿐이었다. 그리고 김군과 함께 있었던 이강갑, 최진수, 최영철 시민군이 광주 사진첩과 만나는 장면이 비춰진다. 오랜 세월이 지나 상흔을 간직한 그들이 그 상흔과 마주하지만, 여전히 김군은 없다.

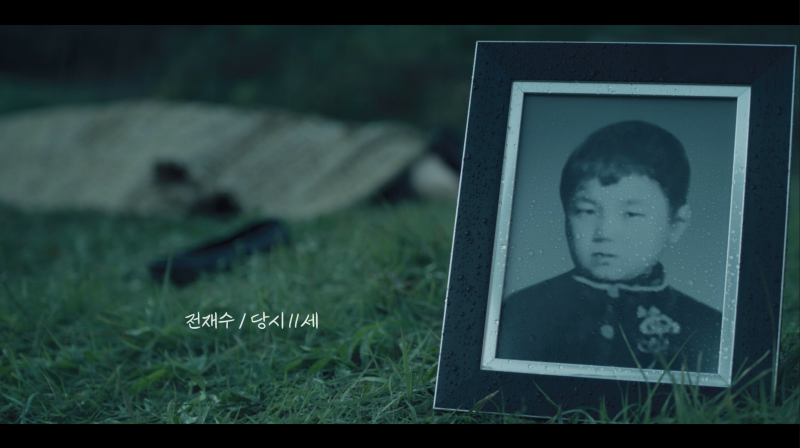

그런데 <김군>이 공개되고 2년 뒤 5.18민주화운동 진상규명조사위원회의 조사에 따라 지만원에 의해 ‘제1광수’로 지목된 사진 속 주인공이 차복환이라는 시민군이었다는 것이 밝혀지고, 사진 속 인물로 추정되었던 김군이라는 사람은 김종철이라는 송암동 학살로 희생된 시민군이라는 것이 밝혀졌다. 영화 <김군>에서 최진수 시민군은 김군이라는 사람이 자신과 함께 송암동으로 순찰을 나갔다가 민가에 숨어 있었는데, 계엄군이 들이닥쳐 총을 버리고 투항하는 김군의 관자놀이에 대고 M-16을 쏴 죽여 버렸다고 증언했었다. 그런데 그 김군이 바로 김종철이라는 시민군이었다는 조사결과가 발표된 것이다. 이제 증언할 수 없는 이를 찾아다니는 일은 끝이 날 것인가?

영화 <송암동>은 <김군>에도 등장한 바 있는 1989년 5.18광주민주화운동 진상조사 특위에서 최진수 시민군이 진술하는 장면을 보여주며 시작한다. 그리고 최진수 시민군과 다수의 생존자들의 증언을 따라 1980년 5월 24일 송암동에서 있었던 학살을 재연한다. 송암동에서 일어난 학살은 오인 교전으로 인해 9명의 군인이 사망하자 보복학살을 했다고 알려져 있지만, 보복이라는 것도 이미 어린아이들까지 무차별적으로 학살한 뒤의 이야기이다. 또한 여기서 우리는 김군을 찾는 일은 끝나지 않는다는 것을 알게 된다. 김종철이라는 시민군은 연행되던 중 계엄군에 의해 사살되었다고 확인되었는데, 최진수 시민군과 다른 시민군들의 증언에 따르면 그는 현장에서 바로 사살되었고 실종되었기 때문이다. 그래서 <송암동>은 최진수 시민군의 증언을 따르면서 우리를 다시 완전한 증언 불가능성으로 데려다 놓는다. 그러나 이는 결코 영원한 증언 불가능성에 머무는 것이 아니라 영원한 증언의 지속성으로 데려가는 일이다. 증언할 수 없는 목소리에까지 가닿는 일은 본래 허구적 상상력으로 도달되는 일도, 있는 그대로의 사실을 발표하는 데에서 끝나는 일도 아니기 때문이다.

실제로 감독은 5.18 광주민주화운동이 도청 중심으로 사진이나 영상자료들이 남아있기 때문에 송암동 민간인 학살은 전적으로 증언에 의존하여 재구성할 수밖에 없었음을 고백한다. 학살의 증언은 늘 증언할 수 없는 것을 증언하는 일인 것이다. 철학자 데리다는 애도라는 것은 결코 유품들의 신원을 확인하고 죽은 이들을 어떤 기념관 같은 특정한 장소에 배치하려고 시도하는 데에서 끝날 수 없다고 이야기한 바 있다. 그러한 애도의 작업은 상처의 사건을 끝난 것으로, 이미 지나간 것으로 만들고자 하는 것에 불과할 것이다. 그래서 그는 ‘실종자는 정의상 애도 작업에 저항한다’고 말한다. 늘 기록으로부터 빠져나가 애도의 작업을 완수할 수 없도록 하는 것이 실종자인 것이다. 그렇게 애도처럼 증언의 불가능성은 영원한 증언을 가능하게 한다. 증언은 결코 끝나지 않을 것이다. 늘 학살의 자리에서 완전히 밝혀지지 않는 증언의 대상, 또 다른 김군을 찾게 될 것이기 때문이다. 그리하여 애도 또한 결코 끝나지 않을 것이다. 스러져간 김군들이 애도의 작업에 늘 저항할 것이기 때문이다. 더 이상 증언할 수 없는, 기억으로만 남은 이들을 찾아다니는 일은 그렇게 영원한 애도가 된다.

- 다음글 영화 <설계자>를 통해 의심하게 되는 것들

- 이전글 우리에게는 새로운 창세기가 필요하다